央视聚焦!小山村→“网红村” 美丽佘村“焕新”密码

从“小山村”

到“网红村”

美丽乡村展新颜

绿色之路促振兴

······

佘村,又双叒上央视了!

今天

央视新闻继续推出

《乡村行 看振兴》特别节目

总台记者走进东山街道佘村

为大家解读“小山村”

盘活山水资源的

“焕新”密码

佘村有“金陵古风第一村”之称

先后被评为

江苏省特色田园乡村

首批江苏省传统村落

江苏省三八红旗集体

由于三面环山

过去10多年间

这里主要的收入来源就是开矿采石

晴天一身灰

雨天一身泥

尘埃飞扬的土路

见证着村民们生活的不易

十年之间,山乡巨变。佘村社区多措并举,把原本的经济薄弱村变成了产业特色鲜明、群众增收富的网红村,年均接待游客30万人。

佘村历史可追溯到明朝。元末明初,数户佘氏居民就定居于此,因村边有青龙山,故曾名龙村,后因避讳更名为佘村。从明清之际一路走来,历经400多年的佘村文物古迹众多,是一个集山水资源和古民居文化资源为一体的古风村落。村内有“七古”,即古宅、古花、古铁、古井、古树、古窑和古塘。因战乱、火灾等原因,大部分已淹没在了历史的尘埃中。留存的“七古”历史遗址中,以潘家祠堂(“古祠”)、潘氏住宅(“古宅”)为代表的明清建筑群保存较好,有着较高的历史价值。

佘村田园风貌

据《潘氏宗谱》记载,潘氏住宅原主人为资财雄厚的商人潘恒才,世代就居住在河南,明朝末年中原战乱带着自己的家眷来到佘村。潘氏故居于清顺治初年始建,耗时17年,后又多次重新改扩建。

潘氏住宅群的砖雕

现存的潘氏故居,由三个宅院组成,每进门楼上均有砖雕石刻,艺术精湛,共计66间,占地约2200平米。各宅院建筑格局完整,大厅、客厅、住房、书房、厨房、杂屋、厕所、下水道、古井等建筑以及室内外装饰均保持了原样。建筑既有徽派建筑风格,又融入南京地方特色,端庄大气,潘氏故居尽管规模不大,但胜在结构精巧,雕刻精美,体现了“枕山、环水、面屏”的营造格局。栩栩如生的砖雕更有着“南京最美的砖雕门套”的美誉。2006年6月佘村明清代建筑群(潘氏住宅、潘氏宗祠)被列为市级文物保护单位。

但因年久失修,有部分房屋出现损毁甚至坍塌。为了让更多人了解这里,2017年江宁区政府开始对潘氏古建筑群进行原物修缮。相对于南京其他百年老宅,佘村潘氏故居虽然位于农村,但面积如此大,在整个南京中较少见;而且建筑的历史格局很完整地被保留下来,砖雕、石雕保留都相对完好。基于这些特点,经过前期体检、监测,遵循修旧如旧的原则制订了修缮方案。

从苏州、山东、扬州、安徽等全国各个地方“淘”来砖雕、木雕等老材料,按照原工艺进行修复;对于小砖雕或墙面中的部分残缺,保留明清时原本的模样,力求呈现出历史本来的面貌。

经改造治理的“佘村雅丹”地貌景观

“白鹭映春洲,青龙见朝暾”,1200年前,诗人李白在青龙山留下墨迹。如今,青龙山连绵依旧,山下古老佘村正焕发崭新的魅力。目之所及,除了废弃矿山改造变身的网红“雅丹地貌”,还有落花隔窗装点的明清古建筑群、水墨画般挥洒的阡陌风光、淳朴欢庆的佘村锣鼓……

维山育水后的佘村山水环境

2017年,佘村入选江苏省特色田园乡村建设试点,提出以“传统村落风貌特质保护与文化激活驱动乡村整体复兴”的发展理念,注重对传统村落风貌和格局的整体保护,即对村落街巷网络、建筑群体空间、建筑布局风格、体量、尺度及建筑、传统民居、古树名木等进行保护。结合村庄格局合理规划设计,理田地、疏浚水面、勾连水系,成片种植农作物、果树、花卉,塑造田园四季绝美画卷。

2018年佘村完成编制《佘村传统村落保护规划》,提出修旧如旧的原则,组织传统匠人立足原住房、原居民,以徽派建筑风格对民居院落的屋顶、窗户、门、墙面、铺装等方面进行保护性修缮,力求使用古建的原结构、原材料、原工艺,再现传统建筑的古韵风貌。对于村庄历史悠久的其他历史遗存,如九龙埂、生铁塘、古井、古柏、枯枝牡丹等,积极地进行资源挖掘和修护,以呈现出地域特色鲜明、文化底蕴深厚的佘村建筑特色景观,并建立和完善了文物古迹常态化、长效化保护机制。古村逐步擦去了历史的尘埃,焕发出新的光彩。

除了对历史遗存进行保护和修缮,“活态”传承非物质文化遗产同样重要,民间故事、历史典故、乡风民俗、农耕文化,佘村成立了志愿队伍深入挖掘,整理编撰《佘村故事》、《佘村志》。同时,弘扬当地特色文化,利用修缮好的潘氏宗祠建设村史馆,展示佘村锣鼓等特色文化项目,传承优秀传统文脉,留住乡愁记忆。

省农科院专家指导种植的油茶树农业园

佘村距南京主城10公里,东接大连山,西倚青龙山,南临佘村水库与黄龙山,北濒横山水库,村庄依地势而建于坡地,农宅顺应地势散落于山水田园之间,“七分山、二分田、一分水”构成村落格局,自然生态资源丰富。“环境就是民生,青山就是美丽”,随着全社会生态意识的觉醒和城乡发展模式的转变,佘村摒弃以开山采石、破坏环境为代价的发展路径,启动了山水资源的常态化保护行动。在开展生态复绿的基础上,持续开展乡土林木栽种,陆续栽种了万余株林木,不仅维系了山水环境,也美化了村庄。

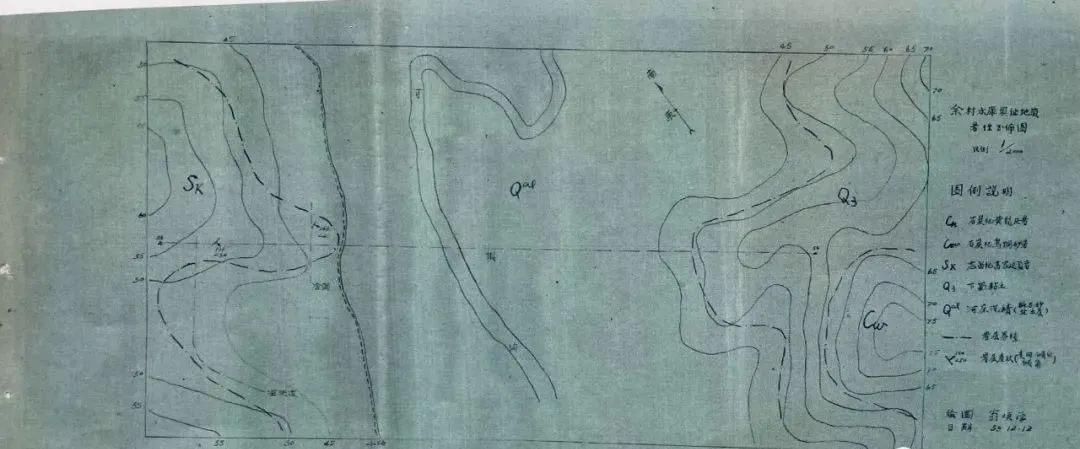

佘村水库地质图

(南京市档案馆馆藏)

依托维山育水的生态恢复,佘村发展逐渐从稳定的景观型修复转变为创新的功能型修复,如部分无法复绿的矿山宕口依借地貌优势打造成“佘村雅丹”遗址公园,同时引进江苏省山地自行车训练基地,使宕口彻底成为积极空间和特色旅游场所。抓住“小川藏线”开通的契机,设计一条体育休闲度假线路,让参与者“刚从山道‘探险’下来,又沉浸在这诗画一般的静美乡村里”。

随着乡村的不断发展升级和知名度不断提升,佘村积极对接现代都市近郊休闲生活与文化寻根的诉求,以“都市郊游”与“古村文旅”为产业特色,将传统农业种植、传统农业加工及手工业、传统乡村农闲文体休闲活动进行系统恢复重现,发展都市近郊乡村休闲产业。

“双龙湖”茶叶基地所产出的碧螺春茶荣获茶叶协会金奖

为提升农产品的附加值,推动农业特色化发展,佘村聘请专家对村内的地形、土质、水质等进行调研,因地制宜开发山油茶等高附加值农产品。成立并运作了三山两湖农产品专业合作社,流转整理零散闲置土地,鼓励种植大户及农民个体户耕种。丰收的农产品统一进行品牌运营,同时还开展委托代加工,根据市场需求进行包装和电商交易,打造特色品牌“双龙湖”,实现了农产品生产业、加工业和销售服务业的有效融合。佘村一二三产业融合的大农业体系初见雏形,多渠道促进富民增收,提升乡村造血能力。

佘村全景

今天,拨开历史的经脉,佘村这个“古村”也披上了“新衣裳”,依靠对青山绿水的坚守、历史文化的守护,走出了属于自己的乡村振兴之路。